ぱじ山

ぱじ山稟議書出しておいて

仕事で色々と提案してるとこんなセリフを言われることがあります。

ただ今まで「稟議書を出したことがなければ書いたこともないよ。」という方はいらっしゃると思います。

そんな方にむけて筆者の経験をもとに、稟議書の書き方とこうしたら通りやすいと考えられる稟議書について解説していきます。

難しい内容についての稟議書となるといかにもお勉強という感じがしますので、今回は「唐揚げを食べたい。」という希望を通すための稟議書を書いていきます。

唐揚げを食べたいか! 書け!稟議書を!!

近いうちに唐揚げを食べたい。

じゃあ稟議書を出して。

わかりました!!

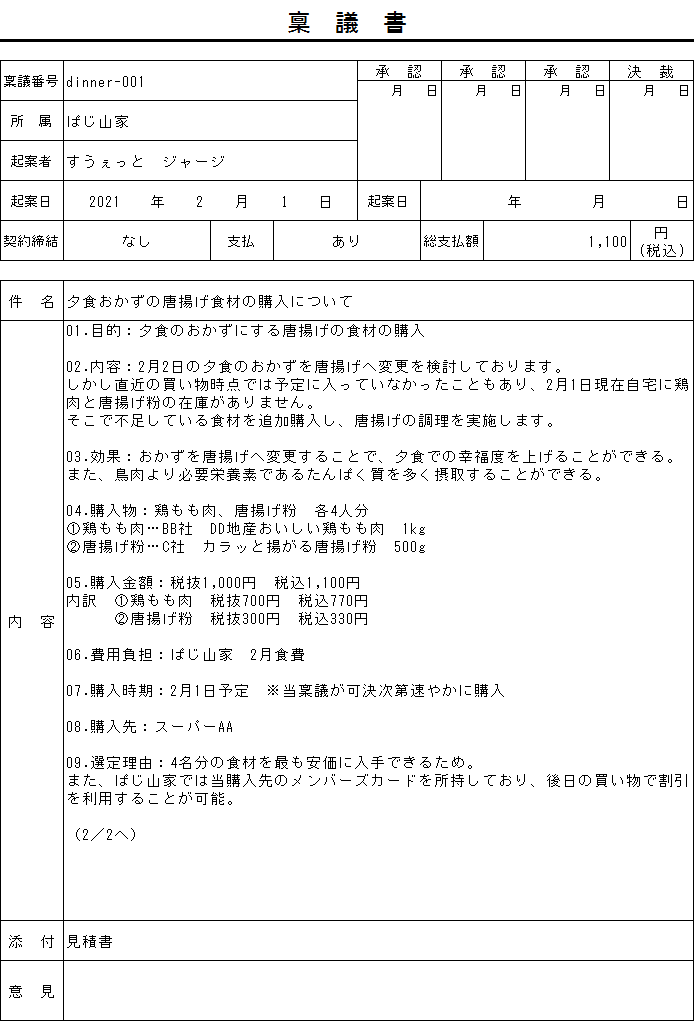

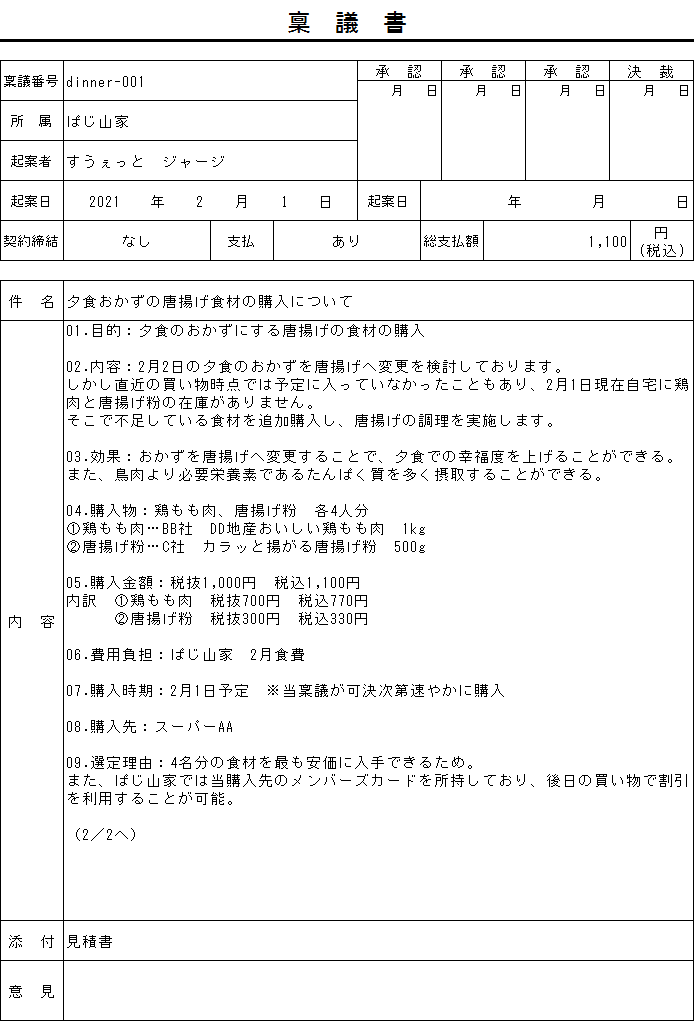

そんなわけでまず提出された稟議書がこちら。

なんですかこれは。

置き手紙かよ。

唐揚げが食べたいのはよーくわかりますが、そのために何がどれだけ必要か?がまったく明記されていません。

まずはポイントや必要事項を整理してみましょう。

稟議書を書く時の重要ポイントは主にこちら

- 何を達成するために何が必要なのか?

- 誰が見ても内容が理解できるように書けているか?

内容によっては気をつけなくてはいけないことが増えることもありますが、共通数点としてはこの2点です。

ではそれぞれを解説しながら補足していきましょう。

何を達成するために何が必要なのか?

そもそも何を目的としているかがわからないようではお話になりません。

今回は「唐揚げを食べたい。」という事が目的ですが、稟議書を出す目的というのは「唐揚げを食べたい。」という希望(企画)を通す事です。

つまり「唐揚げを食べる。」という企画の実行に必要なものを記載し、なぜそれが必要かという事を理解・承認してもらう必要があるのです。

では唐揚げを食べるために必要なものは何かを考えましょう。

稟議起案前の下準備。唐揚げを作るために必要なものを確認する。

唐揚げを作るために必要なものを考えてみます。

唐揚げに必要な材料

- 鶏肉

- 塩コショウ

- 唐揚げ粉

- 揚げ油

- ニンニク&生姜

今回は赤字の材料が不足しているので購入とします。

ということは、すでに冷蔵庫や調味料の棚にある材料は購入する必要がないので、今回の稟議では対象外ということになりますね。

そして、不足している(=購入しなければならない=稟議に記載する)材料が

- どのぐらい必要か

- それぞれの購入費用がいくらか

- いつどこで購入するか

- なぜそこで購入するのか

といった点を、見積りを取るなどして計算します。

誰が見ても内容が理解できるように書けているか?

稟議書は誰が見ても内容が理解できる書き方をしなくてはいけません。

稟議書が難しいと思われる要因はだいたいこれでしょう。

以前の記事でも紹介した「理解してくれるであろう。」など自分の思い込みをもとにした書き方をすると不備があるという事で差し戻しされて戻ってきます。もしくは却下。

いわゆるフォールスコンセンサスですね。

今回の唐揚げ稟議は夫婦間のやり取りなので他人はいませんが、会社で稟議書を出す場合読むのは他人です。

偉い人複数人の承認が必要になるような場合、上まで届く前のチェックではねられたり文言の訂正が必要になるなど単純に仕事が増えます。

また実際のビジネスの現場では承認を受けた証拠として扱われるので、誰でもわかるように書いていないものや後で見て何のことを書いているのかわからないと思われるものは確実に訂正するように言われます。

出来る限り簡潔にわかりやすく書きましょう。

今回の主目的は「唐揚げを食べる」で、稟議書の目的は「唐揚げに必要なものの購入の承認を得る事」です。

ただ「主目的である唐揚げを食べるために出している稟議書である」という事はわかるようにしておかなくてはいけません。

唐揚げに必要なものの購入に関してわかりやすく書くには?

稟議書を見た人間が「唐揚げを食べる」という提案の内容を理解し検討しやすいように書く必要があります。

そのためにはどのような項目が必要でしょうか?

ここで登場するのが、「6W2H」です。

6W2Hとは?

5W1Hに+αした、近年よく用いられているビジネスでの必要項目の考え方のこと。

- When=いつ

- What=何を

- Where=どこで

- Why=なぜ

- Who=誰が

- How=どうやって

ここまでが5W1H。6W2Hではさらに2項目が加わります。

- Whom=誰に

- How much=いくらで

この6W2Hに当てはまる項目を整理し、稟議書に記載していきます。

稟議の内容によっては、当てはまるものがない項目もあるでしょう。特に「Whom=誰に」あたり。

いっぱいあるじゃん…と最初は思いがちですが、何度かやってみるうちに慣れて早くできるようになってきます。

では、実際に唐揚げ稟議に当てはめて整理してみましょう。

- When=いつ=いつ唐揚げを食べるのか?いつ食材を買うのか?

- What=何を=何の食材を買うのか?

- Where=どこで=食材をどこで買うのか?

- Why=なぜ=なぜ唐揚げの食材を買うのか?なぜその購入先なのか?

- Who=誰が=買うのは誰か?

- How=どうやって=

- Whom=誰に=今回の唐揚げ稟議では該当なし

- How much=いくらで=買う食材はいくらか?

こうして整理してみると、誰が見ても理解できるようにはどんな情報が必要か明確になってきますね。

整理した内容で稟議書を書いてみよう

では、先程整理した項目の内容を基に稟議書を修正しましょう。

稟議書を書き始める前に

稟議書などの会社の書類は、たいてい規定のフォーマットがあります。

必ず自分の会社や部署で用いられているフォーマットを使いましょう。

ちょっと面倒でも、前に書いたファイルをそのまま使って書き換えるのではなく

毎回新しいフォーマットのファイルをダウンロードして書くようにすると防ぐことができます。

いよいよ稟議書を書いてみる

そして、整理した6W2Hを基に書いた稟議書がこちら。

提出前にダブルチェックしよう

稟議書が完成したら、できれば提出する前に周りの人にチェックしてもらいましょう。

誤字脱字がないか、書いてある内容が合わないといったことがないか見てもらうためでもありますが

そもそも稟議書の重要ポイントである「誰が見ても内容が理解できるように書けているか?」ができているかを確認する必要があります。

承認が必要な人数が増えた場合は根回ししておくことが必要。

複数の方の承認が必要になった時、稟議書を回す前に根回しをしておくとスムーズに進むことがあります。

明確に何かの了承を得ないまでも、稟議の内容を承認してもらいやすいように情報を共有しておくと承認までの時間が短縮できることも考えられます。

数字での根拠を大事にする人には先に数字をまとめた資料を見てもらっておくなど

根回しをしておくことは自分のためだけでなく相手のためにもなります。

唐揚げ稟議まとめ

今回紹介したカラアゲ稟議の内容はこちら。

- 何を目的とした稟議書なのか?

- 誰が見ても内容が理解できるように書けているか?

- 承認が必要な人数が増えた場合は根回ししておくことが必要。

分かりやすいように簡略していますが最低限必要であろう内容を揃えています。

もしからあげを食べたくなったら稟議書を書くいい練習になる思って書いてみてはいかがでしょうか。

きっといつもよりも美味しくから揚げをいただけるに違いありません。

コメント